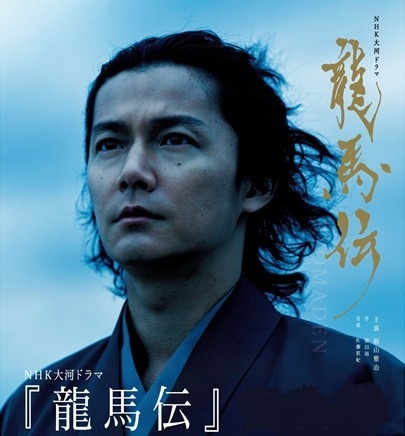

2010年の大河ドラマは「龍馬伝」

2010年の大河ドラマが発表された。

幕末の江戸時代を舞台に坂本龍馬の生涯を描く。

脚本は「HERO」「ガリレオ」「CHANGE」などを手がける福田靖氏。

三菱財閥の礎を築く岩崎弥太郎の視点から描いたオリジナル作品。

オリジナル作品ということで原作はないようだ。

それにしても隔年で「幕末」を舞台にするとは予想外だった。

しかも「幕末」は大河ドラマの鬼門筋である。

「幕末」という時代は人物関係や諸藩の動きというのが複雑である。

また、志士たちの政治信条や諸藩の政治動向というのも変化していくのでわかりづらいという面がある。

このわかりづらさというのが、「幕末」が大河ドラマの鬼門筋になった原因だと思う。

2008年の「篤姫」はそこそこの視聴率を取っているが、これは「幕末」が舞台になっているというよりは「大奥」が舞台になっていることの方が大きく影響していると思われる。

「篤姫」に気をよくして再び「幕末」を持ってくると…痛い目に遭うかもしれない。

不安材料はほかにもある。

オリジナル作品ということである。

近い年で幕末を舞台にした大河ドラマを見ると「新選組!」があるが、超大物脚本家の三谷幸喜氏を起用したにもかかわらず、平均視聴率が17%と微妙な数字になっている。こちらも原作なしのオリジナル作品だ。

新選組は様々な大作家が作品を書いており、また、ファンも多いにもかかわらずの視聴率だ。

オリジナル作品というのがネックだったのかもしれない。

2010年もオリジナル作品…不安は尽きない。

ちなみに、近年で幕末を扱ったものを見ていくと。

1998年の「徳川慶喜」。こちらの平均視聴率は21%。原作は司馬遼太郎氏の作品。

上記の新選組や2010年の坂本龍馬に比べると、人物的な人気度は格段に落ちるにもかかわらず、手堅い数字を残している。

その前は1990年の「翔ぶが如く」。平均視聴率は23%。こちらも司馬遼太郎氏の原作。

やはり原作があるのとないのとでの安心感の差が出ているとしか思えない。

ともあれ、主人公は坂本竜馬。

現在の坂本竜馬像を確立し、竜馬の代表作となるのは、もちろん司馬遼太郎氏の「竜馬がゆく」であるが、他にもあるのでいくつか列挙する。

幕末の分かりづらさ

津本陽氏の「龍馬」を読み終えた。

恐らく2010年のNHK大河ドラマ「龍馬伝」が放映される直前には新装版で登場するであろう作品だ。

他には司馬遼太郎氏の「竜馬がゆく」を筆頭に山岡荘八氏の「坂本龍馬」などが並ぶはずである。

読み終えて思うのは、「相変わらず幕末というのは分かりづらい」ということである。

理由は単純である。

視点を一点に絞れないからである。

視点を一点に絞るというのは、例えば戦国時代の終焉を描くならば、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康のいずれかを主人公にすればよいということで、その主人公の視点から時代を眺めればかなり分かりやすい。

それ以前の戦国時代は、地域ごとの争いでしかなく、その場合はその地域で勢力を誇った人物を主人公にすればよい。

だが、幕末は誰か一人が時代を変革したというわけではないために、視点を定めることができない。

革命期の特徴といってもいいかもしれず、これは日本の幕末・明治維新だけでなく、フランスやイギリスなどの諸外国の革命期を考えてみればいい。

つまり、ある時期を代表する人物はいるが、その時代の主人公がいないのである。

大まかには時代の主導を握り続けたのは薩摩藩、長州藩、徳川幕府、京の朝廷であるが、それぞれの勢力の顔となる人物が時期とともに変わるし、考え方も変わる。

社長が替わると会社の方針が変わるのと同じで、これに類することが四つの勢力の中でしょっちゅう起きたから厄介なのである。

この他に外的要因としての諸外国がいる。

では、この軸となる勢力の外側にいて、第三者的に時代を眺めていた人物がいるかというと、それがいないのもこの時代の特徴である。

もちろん第三者的な人物は常にいた。だが、幕末期を通じてとなると誰もいない。その時々にしかいなかったのが幕末という時代である。

結局、時代の証人というのが不在であり、それでいて、多くの時代の証人がいるように見えるというのが幕末の不思議さとなり、理解のしづらさとなっている。

最後に。

津本陽氏の「龍馬」は読みづらい部分があるので、苦戦を覚悟して挑まれることを忠告しておく。

「高知」

2010年の大河ドラマが「龍馬伝」に決まったのを知った時に、最初に思ったのは「隔年で幕末かよ」ということで、他のことをすっかり忘れていた。

忘れていた中に「再び高知かよ」というものがある。

2006年の大河ドラマが「功名が辻」で、舞台の一つが高知だった。

短期間で再び高知が舞台の一つになって…高知の人はウハウハなのだろうね。

岩崎弥太郎じゃなくて、長岡謙吉じゃね?

「龍馬伝」は岩崎弥太郎の視点から坂本龍馬を描くという。

岩崎弥太郎は、ご存じの通り三菱財閥の創立者である。

他者の目から主人公を描くというのは色々方法があるが、いずれにしても、近い所にいる人物の目を通さなければ意味がない。

では、岩崎弥太郎はどうか?

この岩崎弥太郎は必ずしも坂本龍馬に近い所にいたわけではない。

むしろ離れた場所で活動している期間が長い。

また、志士として龍馬の同志であったわけでもない。

土佐の吉田東洋や後藤象二郎を描くのであれば、岩崎弥太郎の目を通すというのは、わりと当を得ている気がするが…。

だから、なぜ岩崎弥太郎なの?という気がしている。

私は、坂本龍馬を描く上で、比較的近くにいた人物の目を通すとしたら、海援隊の二代目隊長だった長岡謙吉(今井純正)が適任だと思う。

例えば。

長岡謙吉(今井純正)の父・今井孝純と坂本龍馬の継母である伊与が「いとこ」であり、龍馬とは縁が浅くない。

また、後年海援隊に入ってからは「船中八策」の起草において重要な役割を果たしている。

よほど岩崎弥太郎よりは坂本龍馬に近い人間だと思うのだがね。

知名度の差か?

福山雅治が主役

2010年大河ドラマ「龍馬伝」の主役・坂本龍馬役に福山雅治が決まった。

「篤姫」で坂本龍馬を演じた玉木宏でも良かったのではないかと私は思っていたが、まぁ福山雅治の爽やかな龍馬というのも良いんじゃないかと思う。

それにしても、えらく早い段階で主役が決まったものだ。

何かあったのかしら?

大河ドラマ「龍馬伝」を楽しむための3作品

2010年NHK大河ドラマ「龍馬伝」は原作となる小説がなく、脚本書き下ろしドラマのため、ドラマを楽しむための3作品を紹介。

あらすじ/ネタバレ/雑学

第1回 上士と下士

土佐藩独特の「上士と下士」をテーマにおいた第一回。第一回においたテーマとしてはとてもいいと思う。土佐藩独特の身分制度を語らずして、幕末の土佐は語ることができないからである。

この上士と下士という武士階級における身分差別というのは他の藩にもあった。いわゆる家老などの藩政治中枢に行ける家柄が上士で、足軽などの身分が下士である。この間に位置する階級もあり、度の藩も基本的には似たり寄ったりであった。それは幕府直参であってもそうだった。将軍へのお目見えできるのが旗本で、そうでないのが御家人だった。武士階級においても身分の上下があったのはどこでも同じだったのだ。

だが、土佐藩のそれは特殊であったといわれる。

なぜか?

それは、上士というのが、藩主山内家が遠州掛川から土佐に移るときに一緒にくっついてきた家臣団であり、下士がそれまで土佐を支配していた長宗我部家の家臣団だったことに起因している。山内家は徳川家についたことによって出世し、長宗我部家は豊臣についてことによって没落した。

土佐藩というのは、藩の成立当初からこうした勝者が敗者を支配するという図式が出来上がっていたのである。

それぞれの所以の違いが幕末の土佐藩の動きを複雑なものにし、他藩に比べて数多くの志士の血を流すことになっていくという悲劇を生む。

幕末土佐藩出身志士の多くは下士だった。悲劇は、上士が藩政を仕切っていたため、藩として下士である志士の活動を後押ししなかったことに尽きる。

第2回 大器晩成?

龍馬は堤を造る仕事を任された。だが、たがいにいがみ合う村の農民を一つにまとめることができない。その作業を励ましに来た平井加尾に縁談が舞い込んでいた。加尾は龍馬に縁談を断れと言われたくて龍馬に会いにやってきたのに、龍馬は縁談を受けろという。加尾は悲しかった。なぜなら、幼いころから好きだったのは龍馬だったからだ。自分が人の心をくみ取ることができないことに、非常なくやしさと悲しさを覚えた龍馬だった。龍馬は己を磨くため、父に江戸行きを願う。

この堤を造るというくだりは、たしか司馬遼太郎氏の「竜馬がゆく」に書かれていたと思う。いや、津本陽氏の「龍馬」だったか…。まぁ、どちらかである。

この後、龍馬は江戸へ向かう。嘉永六年のことである。初めて江戸に行く龍馬は十九歳である。

このドラマ。

面白いのかどうか、非常に微妙な感じである。今後の脚本次第という感じである。

ところで、映像は思った以上にいい。今までと映像処理が違い、奥行き感がある。これが処理のせいなのか、カメラのせいなのかは分からないが、薄っぺらな映像ではない。

第3、4回 偽手形の旅&江戸の鬼小町

龍馬伝」には4人のヒロインが登場するが、第4回で二人目のヒロインが登場した。

一人目はもちろん平井加尾(=広末涼子)で、二人目が第4回で登場した千葉佐那(=貫地谷しほり)である。

さて、個人的には第3回と第4回は溝渕広之丞のピエール瀧が楽しみだった。

が・・・、

おい!ピエール瀧!!

もっと、ピエール瀧らしい胡散臭さを出せよ!!!

第4回で太鼓腹を出して遊んでいるシーンだけしか「らしさ」を出せていないじゃないか!!

岩崎弥太郎役の香川照之の方がよっぽど胡散臭いじゃないか!

おいらは、とーーっても残念だぞ!

負けるなピエール!がんばれピエール!!

さて、つぎは大泉洋だ♪

第5回 黒船と剣

黒船を間近で見た龍馬はその偉容に衝撃を受け、剣の修業に疑問を抱いてしまう

己の価値観を完全に覆すものに出会った場合、しばし呆然自失するというが、まさに龍馬はそうであったということであろう。

ちなみに、龍馬が黒船を見に行ったという設定は「竜馬がゆく」にも見られる。実際に見たかどうかの真偽は別として、幕末を舞台にしたドラマの設定上、必要な場面であるといえる。

さて、「龍馬伝」の龍馬は秋頃には暗殺されてしまうらしい。その後は岩崎弥太郎が主人公としてドラマを引っ張ることになるようであるが、その岩崎弥太郎の描かれ方に三菱系の人々は神経をとがらせているという。

まぁ、いいじゃん。ドラマなんだから。堅い事いうなよ。

ふと気になったことが一つ。それは「龍馬伝」の音楽である。

「龍馬伝」の音楽は、エスニックというかトランシーというかトライバル・テイストの入ったもので、今までの大河ドラマの音楽とは質が異なっている。オープニングの音楽もそうだが、ドラマの中で流れる音楽もトライバル系である。

普段からこうした音楽に親しんでいる私にとっては、ごくごく普通の音楽なので何とも思わないのだが、聴き慣れていない人には、どの様に聴こえ、どの様に感じるのであろうか?

今回見ていて、ふと思った。

ちなみに、オープニングはリサ・ジェラルドが担当。Dead Can Danceの活動で知られる。

Dead Can Danceの音楽性を一言で言うならば「ゴシック」である。初期の作品は、ゴシックの色合いが強く出ており、それがユニットとしてのイメージとして強く残っている。また、その音楽性にはダークな部分もあり、ポップななんちゃってゴシックとは完全に一線を画しているユニットである。

オープニングのような壮大な音楽というのなら、他にもゴロゴロしている。

有名どころで、Delerium – Silence

知られていないところで、Nimbus – Subconscious Mind

第6回 松蔭はどこだ?

このドラマは龍馬と様々な幕末の人物たちを出会わせて幕末史を俯瞰しようとしているかのようである。

今回の龍馬の出会いは吉田松陰である。

吉田松陰の幕末における功績は偉大である。

もちろん、吉田松陰自体が成したことよりも、彼の弟子たちが成したことの方が歴史的には大きい。だが、松陰が偉大であるのは、弟子たちの行動や思想に決定的に「影響」を与えたその「教育者」としての資質である。

今回は、龍馬もその影響を受ける場面が設けられた。

さて、第一回目の江戸修業が終わっていよいよ土佐に戻ることになる龍馬。

龍馬は再び江戸に出るのだが、この時には武市半平太も江戸に出る。そして岩崎弥太郎も。

まだ、龍馬は「何者でもない」。

彼が龍馬たるのは、脱藩後である。

それまで、時間は少しある。

第7回 遥かなるヌーヨーカ

今回登場したのは河田小龍と饅頭屋長次郎(のちの近藤長次郎)である。

江戸遊学から帰ってきた龍馬。

土佐は武市半平太を中心とする若者達の攘夷派が勢力を拡大していた。

江戸で異国の文明を目の当たりにした龍馬は、そうした半平太の考えについていけない。そうした中、土佐の中で唯一異国の知識を持つ河田小龍と出会う。そして、出会いがあった一方で、父との別れが待っていた。

河田小龍役のリリー・フランキーは思った以上にはまり役だった。浮世離れした雰囲気というのはなかなか出せない。

そうそう、このリリー・フランキーとピエール瀧が一緒に登場したら面白かったのに。懐かしい番組を思い出す…。

一方で今回は近藤長次郎役の大泉洋は顔見せ程度だった。まぁ、これから登場回数も増えるわけで、今回はこんなものか。

さて、気になるのは今後の展開。

予定では、第8回「弥太郎の涙」、第9回「命の値段」第10回「加尾の覚悟」第11回「土佐沸騰」第12回「暗殺指令」第13回「さらば土佐よ」第14回「暗殺者は龍馬」となっている。

ん?

題名だけ見ていると、龍馬の2度目の江戸遊学はなさそうな気配だ。そのまま吉田東洋暗殺、龍馬脱藩となりそうなのだが…。

となると、武市半平太の江戸留学もなくなってしまうのだろうか…?

そいじゃぁ、ちくっと具合が悪いのぉ。

第8回 弥太郎の涙

江戸に留学していた弥太郎のもとに父・弥次郎が重体の知らせが届いた。

憤った弥太郎は通常30日以上かかる行程を16日で走破して土佐に戻った。

弥太郎は庄屋と奉行がわいろで結託していることを知り、前執政の吉田東洋に訴え出た。だが、東洋は弥太郎ら下士のことを何とも思っていない。

そして弥太郎が取った手段とは、奉行所の門に不正を知らしめる文言を刻みつけることだった。

前回、武市半平太や弥太郎の留学や、龍馬の二度目の留学がないまま、吉田東洋暗殺、龍馬脱藩まで進むのかと思うと書いたが、どうやらちゃんとそれぞれの留学を描くようだ。

まずは安心といったところか。

さて、吉田東洋役の田中泯がはまっている。

自信過剰で才能と力、権力のない者をとことんまで馬鹿にする態度。実際の人物像との乖離はともかくとして、設定上の吉田東洋像をいかんなく演じきっている。

見事である!

第9回 命の値段

再び江戸に出てきた龍馬。

先に江戸に出ていた武市半平太は各藩の有志達と会って攘夷を確かめ合っている。そうしたなか、土佐藩士の山本琢磨が懐中時計を盗むという事件が起き、半平太は腹を切らせようとする。龍馬はこれに反対した。

一方、土佐で牢に入れられている岩崎弥太郎は「商売」について本気で考え始めていた。

父を亡くして、江戸に出てきた龍馬に千葉貞吉は、死に甲斐のある生き方をしろといった。それは父の遺してくれた言葉と同じであった。

その矢先に山本琢磨の事件が起きるのである。龍馬にしてみれば、たかが懐中時計で琢磨が腹を切るのは、犬死でしかない。龍馬の決断は琢磨を逃がすことであった。

この龍馬の死生観というのは、その生涯を見ても一貫しているような気がする。

いつでも命を捨てても惜しくないという生き方をしつつ、生き残る可能性が少しでもある限りは生に執着した。それは暗殺の時でもそうだった。

死を恐れていたのではない。まさに天命に従った生き方をし続けたのだ。天が死を命じるまでは、己はその命を存分に活かさなければならない。

そしていつ訪れるとも分からない死を迎えるために、死に甲斐のある生き方をしなければならない。

そうした死生観を龍馬は持っていたような気がする。

だからこそ、龍馬に率いられた海援隊は、幕末の激動を生きながらも犬死に近い死に方をした者たちが少なかったのではないかと思う。

第10回 引きさかれた愛

北辰一刀流の目録を得て土佐に戻った龍馬は、幼馴染の平井加尾と夫婦の約束をした。

その頃、牢に入れられていた岩崎弥太郎は、参政に復帰した吉田東洋にその商売の才を認められ、牢を出され、長崎へ行くことになった。

一方、吉田東洋を蹴落とし、土佐を攘夷に染めたい武市半平太は、京の三条実美の情報を得るために平井加尾に白羽の矢を立てた。

今回のドラマで、龍馬が加尾に女房になってくれという場面がある。

ここで流れる女性ボーカルの切ない曲がいい。このドラマの音楽の中で、唯一好きな曲である。

リサ・ジェラルドの声のような気もするが、それよりも、なんて言う曲なのだろうか?

さて、このドラマの武市半平太像は、ともすればテロリスト的な側面しか描かれていない感がある。実際、京に出てからの武市半平太にはその側面が強く出るのだが、この時点では「尊王攘夷」運動の土佐における中心人物だったにすぎない。

ドラマは「攘夷」を前面に出すことに専らとし、「尊王」の部分については触れられることがない。「尊王」と「攘夷」ではどちらが思想として最初にあったかというと「尊王」の方であり、「攘夷」はその手段にしか過ぎない。だが、ドラマの展開上、この論理が逆転してしまっている。脚本家にその意図がなくても、そうした流れになっている。もはや修正の利かない領域に足を踏み込んでしまっている。

(ちなみに、下士として描かれている平井収二郎だが、上士であることを修正しておく必要があると思う。)

土佐勤皇党(土佐勤王党)の血盟書には坂本龍馬の名前もある。しかもごく早い時期のものである。つまり、この時点では龍馬と半平太の間には理解し合えるものがあったことを示していることに他ならない。

土佐はこの後三派に分かれていく。一つが武市半平太の土佐勤皇党、一つが吉村虎太郎の天誅組、一つが坂本龍馬の亀山社中である。

いずれもが反幕府であることを共通する以外に、その思想や行動は全く異なっていた。そして、歴史から消え去っていくのは、この順番であった。

土佐藩にとって不幸だったのは、下士達が反幕府で、上士たちが佐幕派だったことである。それは、藩の成り立ちまでさかのぼるもので、両者の溝はついに埋まらなかったといっていい。

第11回 土佐沸騰

土佐がひっくり返るような事件が起きた。

上士の山田広衛が酔った勢いで若い下士を斬り、その山田広衛を池田寅之進が斬り殺したのだ。殺された下士は寅之進の実弟だった。

上士も下士もいきり立っている。下士の不満を抑えつけることができない武市半平太に対して、龍馬は一人上士の中へ飛び込んで行った。

その龍馬を見ていた岩崎弥太郎は、いつの間に龍馬がかほどに図太い男になったのかと瞠目する。

事件が収まった後、土佐の下士は武市を中心にさらなる結束を強めようとしていた。だが、その中龍馬は土佐の中に己の居場所が小さくなっていくのを感じていた。

そして、ついに武市は土佐勤王党を立ち上げた。

上士と下士が一触即発までになった事件。

ドラマでは単身一人上士の中に飛び込んでいったことで、龍馬の株が挙がったことになっているが、そんなことだけで株が挙がるはずがない。なんとなれば、単身飛び込んでいくだけなら、誰にでも出来たであろうからだ。

だから、これより以前から龍馬は下士の中で一目は置かれていた人間だったはずである。

第12、13回 暗殺指令&さらば土佐よ

龍馬伝第1部終了。

武市半平太と吉田東洋の対決が鮮明となった12回。たがいに相容れない二人。武市半平太は吉田東洋暗殺を企てる。一方、土佐に収まることに悩み始める坂本龍馬。脱藩を決意する13回。

脱藩に至るまでの経緯説明というのが浅薄なのは仕方ないのか?武市半平太が吉田東洋暗殺に至る経緯説明が浅薄なのは仕方ないのか?

それぞれの思考過程が短絡的に見えてしまってどうしようもない。

が、坂本龍馬という男が世に認められるようになるのは、脱藩してからである。

いよいよ馬が龍となって広い天空を駆け始める。

さて、龍馬が脱藩を家族の一人ひとりに詫びるシーンで流れる曲。たびたびドラマで使われてきた曲だが、良い曲だよねぇ。なんて曲だろう。未だ知らず。

第14回 お尋ね者龍馬

第2部開始。

脱藩した坂本龍馬は、土佐兵を率いて上洛途中の武市半平太に会いに住吉陣屋を訪ねる。そこにいたのは龍馬の知っているかつての武市ではなかった。邪魔者は消す。別世界にいってしまった友の姿があった。

幕末史上最大の暗殺集団の頭領である武市半平太の誕生である。

武市半平太の入京とともに、血生臭い幕末史が開き始める。

京で起きた開国派の暗殺のかなりに武市が関わったといわれるほどである。その手先となったのが、岡田以蔵である。後に人切り以蔵の異名がつく。

この岡田以蔵を龍馬は暗殺から引かせようとしたらしい。しばらくのち、龍馬が勝麟太郎(勝海舟)に師事するようになって、その警護役に以蔵をあてたことからもその意図がはっきりとわかる。

龍馬は暗殺という手段によって世の中を動かそうとする武市のやり方に異を唱えていたのだ。事実、龍馬はその生涯で人を切った形跡がない。北辰一刀流の目録を得た実力者でありながらである。同じように、剣の腕を持ちながら人を切ったことがない人物に桂小五郎(木戸孝允)がいる。

第15回 ふたりの京

脱藩した坂本龍馬。その龍馬が会いたい人が二人いる。己がなすべきことを教えてくれる人。そしてもう一人は平井加尾である。

龍馬は危険を冒して、その加尾に会った。

この頃、武市半平太は藩主・山内豊範を動かし、幕府へ攘夷の勅状を出す運動をしており、それが実を結んだ。一方で、邪魔なものを消すという手段も並行して行っていた。そのために使ったのは岡田以蔵だった。

「ふたりの京」とは龍馬と加尾の事を指すのだろうか?龍馬と武市半平太を指すのだろうか?龍馬と岡田以蔵を指すのだろうか?

京にいる「ふたり」の関係は多くて、もしかしたら、そのすべてなのかもしれない。

なぜなら、龍馬は相手が誰であったとしても、その進む道がいずれに者とも異なっているからである。

この頃の龍馬はまだ「何者でもない」。ただの脱藩浪人である。

龍馬が龍馬になっていくのは、この回で加尾が口にした「勝麟太郎」に出会ってからである。勝麟太郎こそが龍馬を世に送り出した最大の功労者であった。

勝麟太郎にしてみれば、幕臣という身分に捕らわれて自由に動けない己の代理として、全てを龍馬に託したのかもしれない。

次回から、龍馬が龍馬になっていく姿が描かれていくのだろう。

第16・17回 勝麟太郎&怪物、容堂

生涯の師となる勝麟太郎に出会った坂本龍馬。その勝が進める海軍操練所の建設に奔走し、その中で元土佐藩主・山内容堂に会う。

容堂は武市半平太のやることなすことが気に食わない。そろそろ鉄槌を下すつもりになっている。そのことを知った龍馬の心中は複雑である。半平太のために人を斬ってきた岡田以蔵も斬ることへの罪悪感が出始めている。全てうまくいっていたはずの武市半平太の改革がとん挫し始めようとしていた。

そして龍馬も神戸に作られる海軍操練所の開校のために江戸を離れることになった。

江戸を離れることになる坂本龍馬は、二度と江戸の地を踏むことはなかった。江戸の千葉道場とは永久の別れとなってしまう。

上方に上ってからも龍馬は多くの旅をしたが、東に足が向かうことはなかった。多くは、西、西への旅となった。

「想望」

「龍馬伝」で流れていて、とても気になっていた曲。

ようやく曲名がわかった。

「想望」

印象的なシーンで流れることの多い曲。きっと好きな人も多いだろう。とても素敵な曲である。

大河ドラマ

2010年公開のドラマ・映画