04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー

04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー 1) 最高

04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー

04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー  03. ミステリー,サスペンスなど

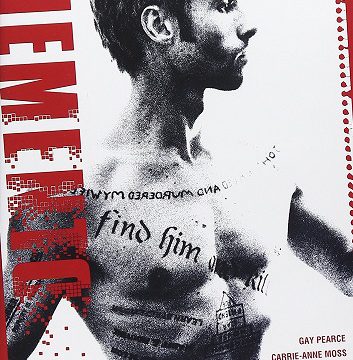

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)メメント(2000年)の考察と感想とあらすじは?

この映画が突き付けるのは人の記憶の不確かさであり、同時に生きるということの意義である。映画タイトルのメメントはラテン語の「思い出せ」から由来し、記憶、記念品、形見という意味がある。また、原作のタイトルは「メメント・モリ」で、自分がいつか死ぬことを忘れるなというラテン語の警句であり、そこから、死を記憶せよ、死を想えという意味になる。記憶と死が密接に絡み合うタイトルで、映画もその通りの内容になっている。

03. ミステリー,サスペンスなど

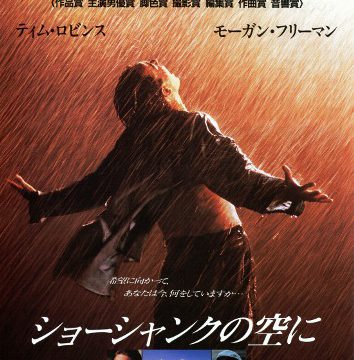

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)ショーシャンクの空に(1994年)の考察と感想とあらすじは?

レッドが仮釈放になってからの終盤が見所だろう。「こうあって欲しい」という結末に向かって一気に突き進んで行ってくれる。とても清々しい気分となる終わり方だ。

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)ユージュアル・サスペクツ(1995年)の考察と感想とあらすじは?

ミステリー映画の傑作のひとつだと思う。最後5分のネタバラシとドンデン返し。これほど鮮やかなシナリオはそうそうない。回想によって物語が展開していき、さまざまな伏線が張られ、緻密に積み上げられていくシナリオ。

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)ルパン三世 カリオストロの城(1979年)の考察と感想とあらすじは?

02. ファンタジー

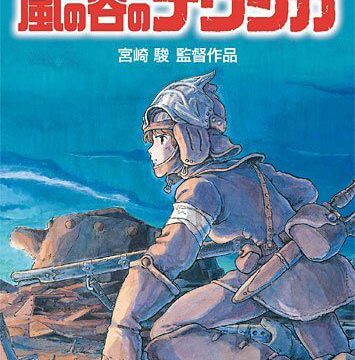

02. ファンタジー (映画)風の谷のナウシカ(1984年)の考察と感想とあらすじは

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)スティング(1973年)の考察と感想とあらすじは?

どんでん返しモノの名作。とても小気味いい映画である。主題歌の「ジ・エンターテイナー」も有名で、一度は耳にしたことがあるはずである。もともともはスコット・ジョプリンの曲を30年代に編曲した曲。

01. 歴史&スペクタクル

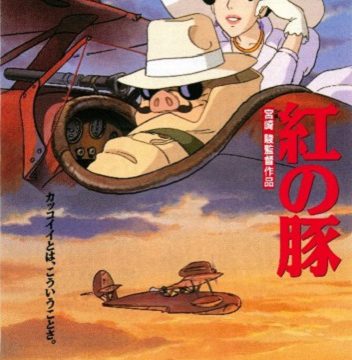

01. 歴史&スペクタクル (映画)紅の豚(1992年)の考察と感想とあらすじは?

02. ファンタジー

02. ファンタジー (映画)メリー・ポピンズ(1964年)の考察と感想とあらすじは?

児童文学を原作にしたミュージカル映画。米アカデミー賞5部門を受賞した名作である。原作はオーストラリア出身のイギリス女流作家の作家パメラ・L・トラヴァースによる児童文学シリーズ。

02. ファンタジー

02. ファンタジー (映画)もののけ姫(1997年)の感想とあらすじと設定は?(おすすめ映画)

1) 最高

1) 最高 (映画)スタンド・バイ・ミー(1986年)の考察と感想とあらすじは?

少年期を描ききった、傑作作品であり「人生において二度観る映画」と称されるくらいである。一度目は少年時代に、二度目は大人になってから、ということである。

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)ゴッドファーザーPARTI(1972年)の考察と感想とあらすじは?

この作品を越えるギャング映画は出ないだろう。夏のコルレオーネの屋敷で行われる娘コニーの結婚式から物語は始まる。そして印象的な場面が続く。

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)レオン(1994年)の考察と感想とあらすじは?

リュック・ベッソンがハリウッドで撮った初めてのバイオレンス・アクション作品で、アメリカでは「ザ・プロフェッショナル」というタイトルで公開された。

04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー

04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー (映画)スター・ウォーズ6 ジェダイの帰還(1983年)の考察と感想とあらすじは?

帰還には、いくつかの意味が含まれているように思う。文字通り、ジェダイの復活を意味する「帰還」。これは英雄譚に見られる旅立ち(セパレーション)、通過儀礼(イニシエーション)、帰還(リターン)という構造の最後を迎えるということである。

04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー

04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー (映画)スター・ウォーズ4 新たなる希望(1977年)の考察と感想とあらすじは?

9作品の構想で練られたという大河ドラマであり、1977年から続く本作を含む最初の三部作はその真ん中(第4話~第6話)を映画化したもの。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル (映画)サウンド・オブ・ミュージック(1965年)の考察と感想とあらすじは?

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル (映画)ベン・ハー(1959年)の考察と感想とあらすじは?

映画史上で見ておかなければならない映画があるとしたら、本作はそうした作品の一つになるだろう。映画は、ローマ帝国支配時代のユダヤ人王族のジュダ・ベン・ハーの数奇な半生にイエス・キリストの生涯を交差させて描かれている。

06. アドベンチャー

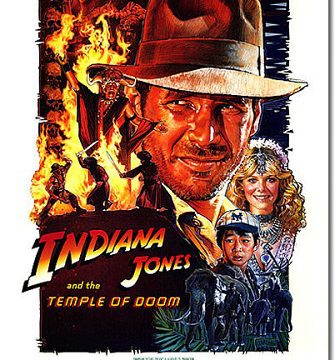

06. アドベンチャー (映画)インディ・ジョーンズ2魔宮の伝説(1984年)の考察と感想とあらすじは?

公開当初は低俗との批判を受けたらしいが、映画化された中で一番エンターテインメント性のあるのが本作。アドベンチャーものに低俗、高尚もないと思う。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル (映画)七人の侍(1954年)の考察と感想とあらすじは?

200分を越える長編ながら、その長さを全く感じさせない作品。1954年度 ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞を受賞。あまりにも有名な作品。

01. 歴史&スペクタクル

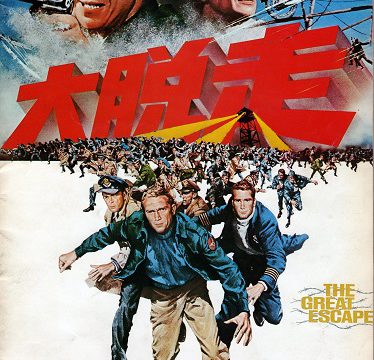

01. 歴史&スペクタクル (映画)大脱走(1963年)の考察と感想とあらすじは?

第二次大戦中、脱出絶対不可能とうたわれたドイツの捕虜収容所から、250名の連合軍捕虜が大量脱走したという実話の映画化。原作は当時英空軍スピットファイヤー・パイロットで、実際にこの大仕事に参加していたポール・ブリックヒル。